時雨の候、皆様におかれましてはますますご隆盛の段、慶賀の至りに存じます。平素は過分のご厚情をいただき厚く御礼申し上げます。みたいな挨拶をしながら腹の内では「日ごとに音鉄シーズンコンディション仕上がってきてるぞウッシッシ」とか思ってます。表向きは本心からのスマイルだし言ってることと思ってること全然ちがくても誰にも迷惑かけてない…多分…からヨシとしてもらえませんでっしゃろか。

先週休載、重ねてお詫び申し上げます。

前回:開発日誌 #10 ①中書島駅-樟葉駅線路種別指定(part.2) ②車両サウンドのアップグレード

おおまかな工程リストは#1にて。#11は「線路のマッピング」工程の仕上げ段階(線路種別指定)の進行です。

樟葉駅-守口市駅上手線路種別指定

前回は樟葉駅まで線路種別指定を進めたのでつづきから。

BVE5時代データからさらに追加演出として分岐器通過時小刻みに揺れる(ノーズからトングまでIrregularity構文のパラメータを調整する)ことを試行していましたが、いい感じのパラメータがまだ見つかっていません。もしかしたらお蔵入りするかも。

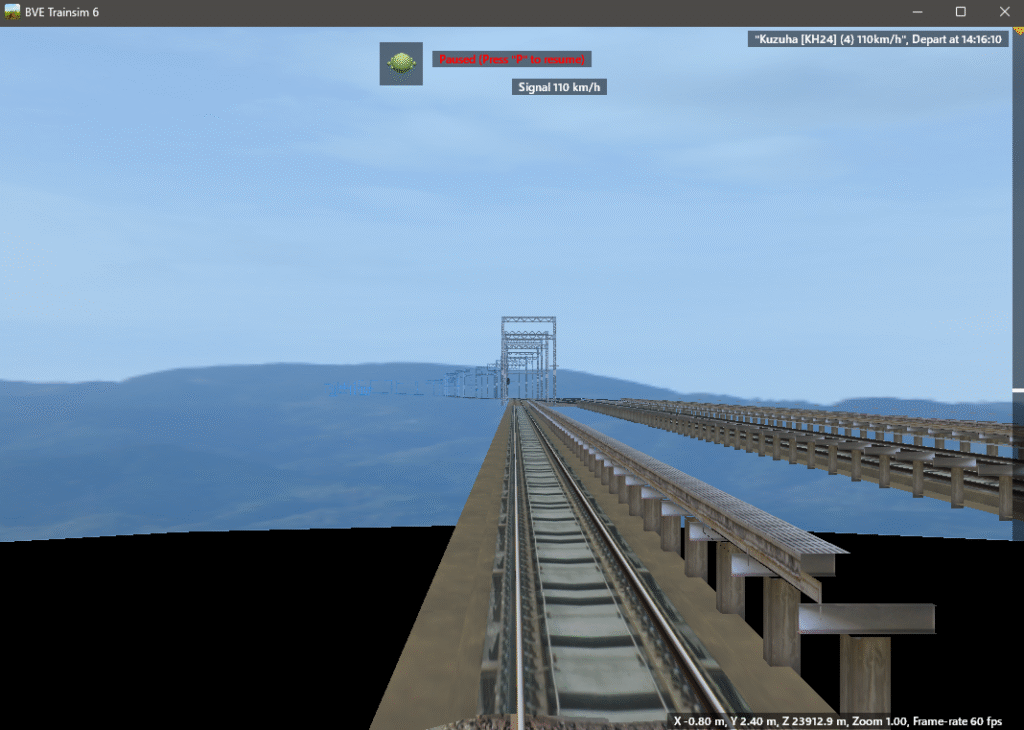

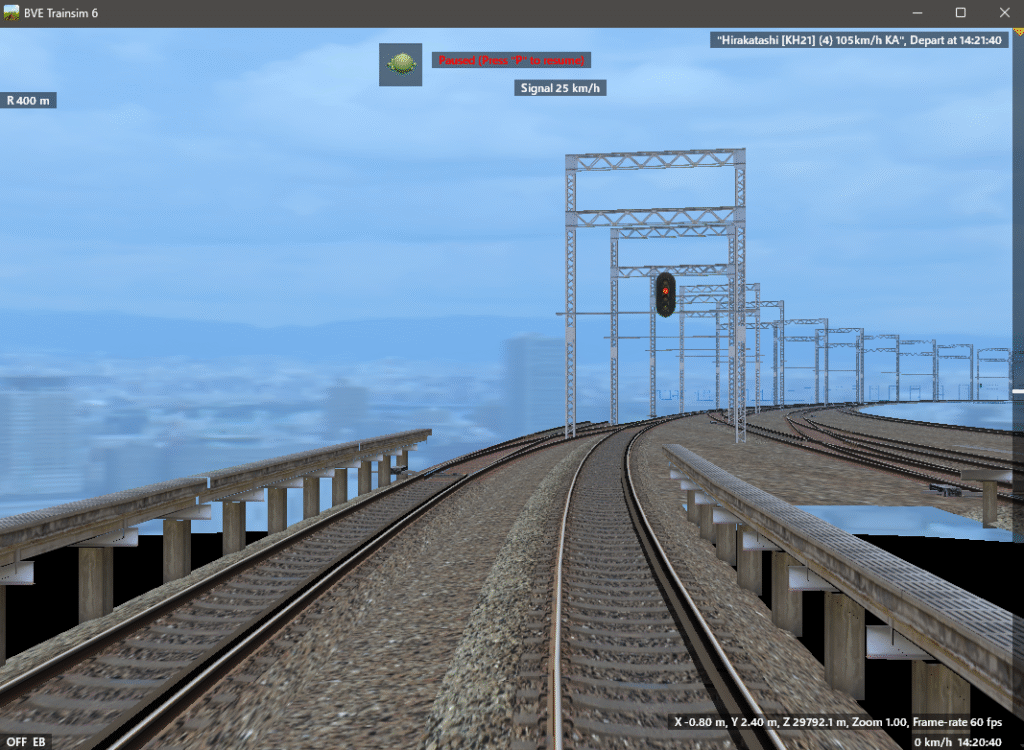

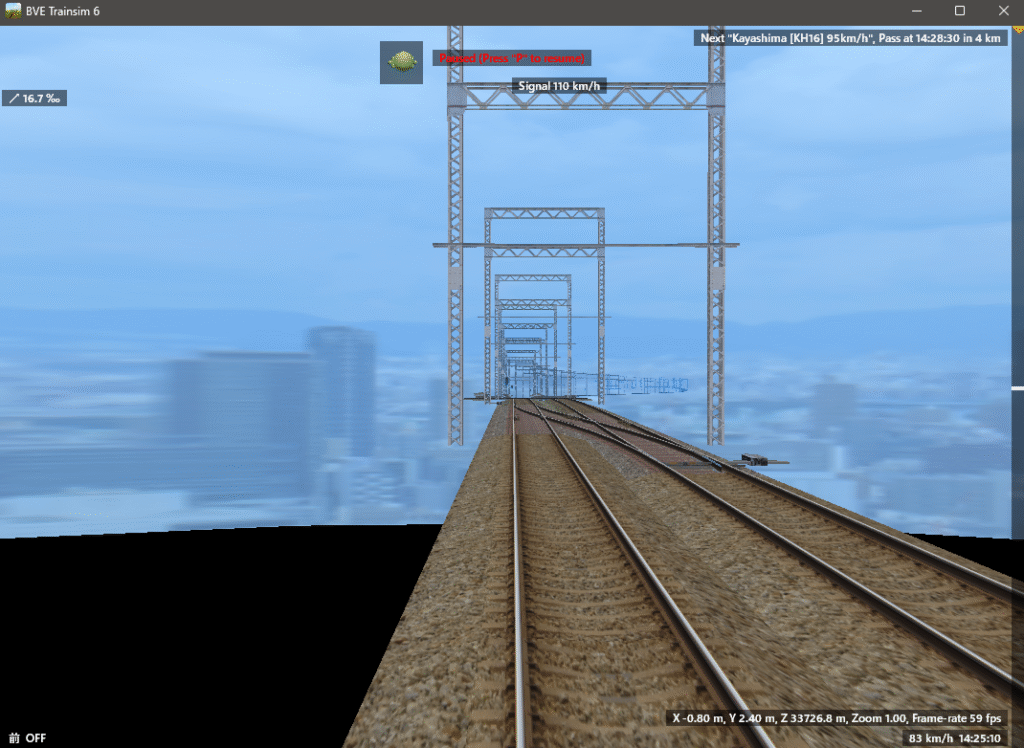

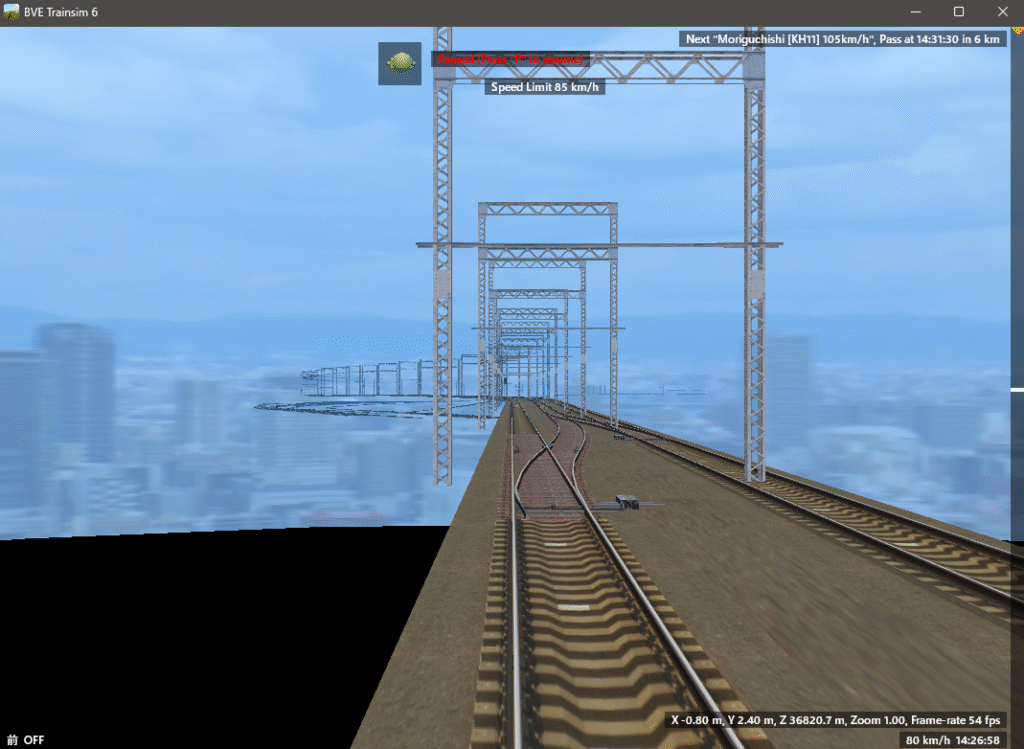

舟橋川橋梁付近

牧野 穂谷川と30°くらいで交差

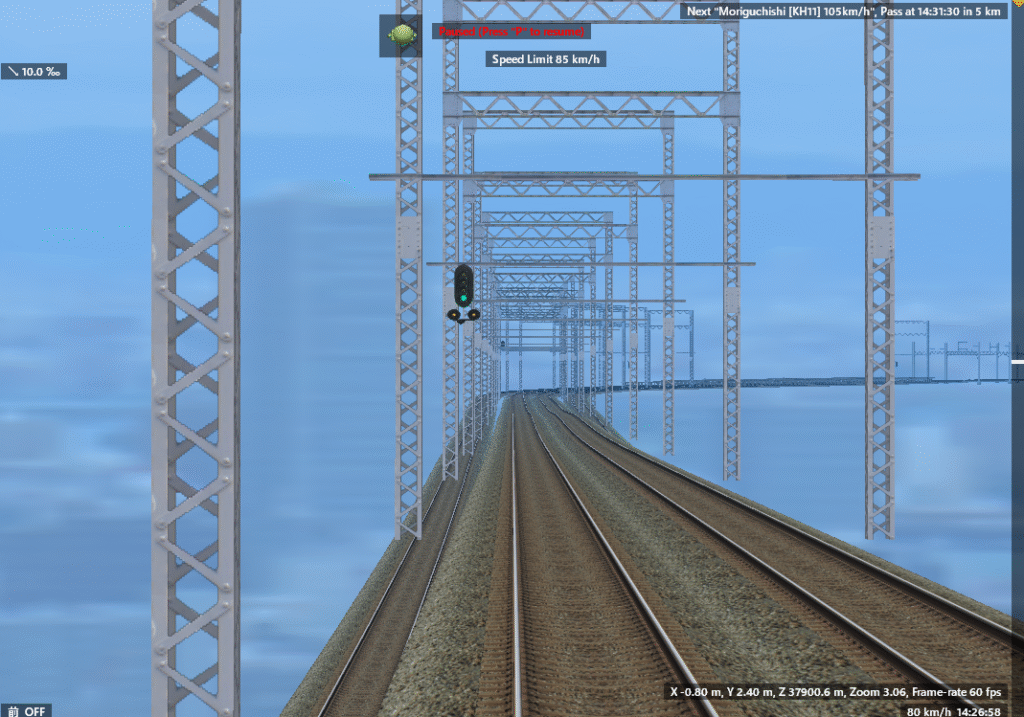

御殿山下手 準急が詰まっていることがしばしばあるので牧野の制限90からこの辺までずっと惰行で流していいかも

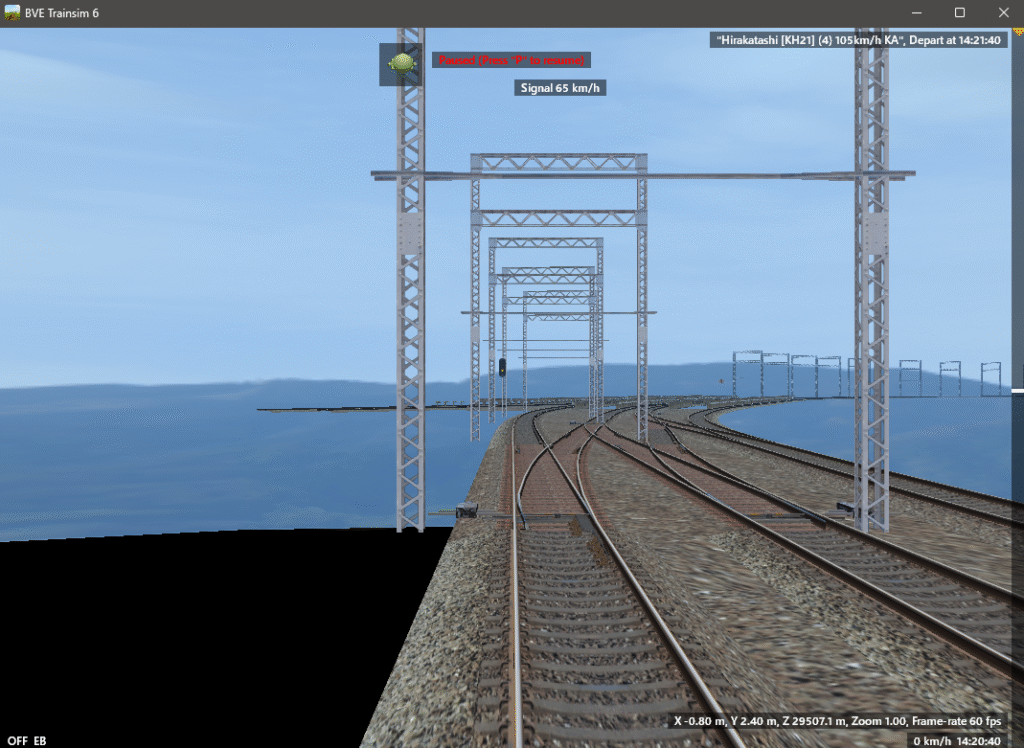

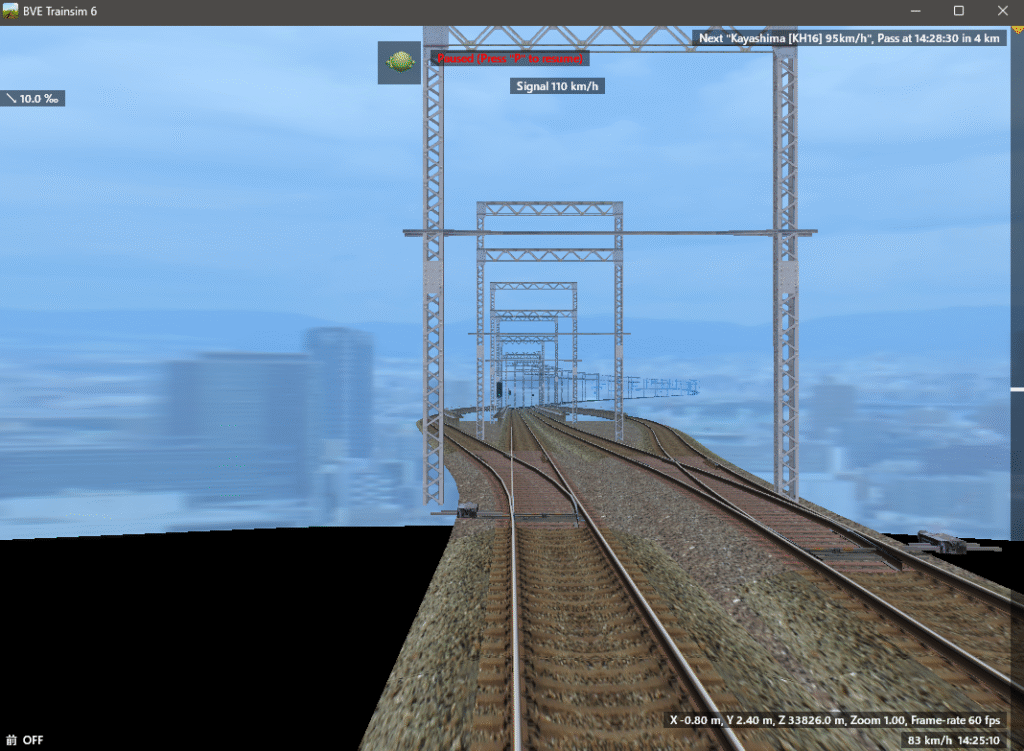

枚方市第二場内 2番線から10番線(引上線)への渡り線の造形がイマイチだけど将来3番線に入るシナリオを作ったとしてもプレイに影響ないしキリがないのでよっぽど暇なとき以外いじらないようにする

枚方市駅 入ったら背景を変更(大阪市内で撮影した風景から作成)

シナリオ再現列車では京橋の停車時間が長めにされていて、丹波橋・中書島・樟葉・枚方市は乗降終了次第発車する中で遅延が少しずつ生じますが、枚方市1分延発くらいまでなら最高速度張り付きブレーキ詰め詰め全くせず通常の運転で京橋は定時発車できます。8000系は乗降時間がズルズル伸びるので祈祷力が必要です。もしプレミアムカーを8000系でも2両化するなら平日11~14時台以外は10分ヘッド復活(2400系とかを全部13000系で置き換えても枚方市・丹波橋接続キープしたまま特急スジ立てれるか怪しいから準急京橋-守口市混雑対策に区急も追加設定しないとヤバそう)とか樟葉快急・枚方準急等増発するかダブルデッカーも増結するとかで収容力増やさないと無理じゃないかなと平日15時台を見てて思ってます。

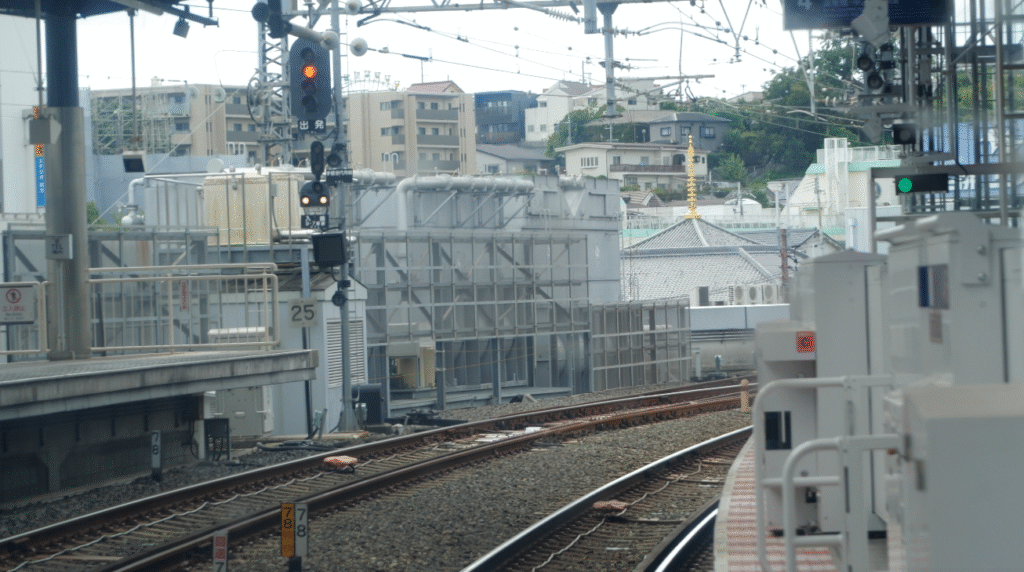

5番線は4番線より10mくらい下手にずれています

下手は分岐器と脱線防止ガードのストラクチャ配置構文がえげつないことになりました

香里園 2番線と4番線関係でストラクチャ設置モレがあるので適当な時に直すかも

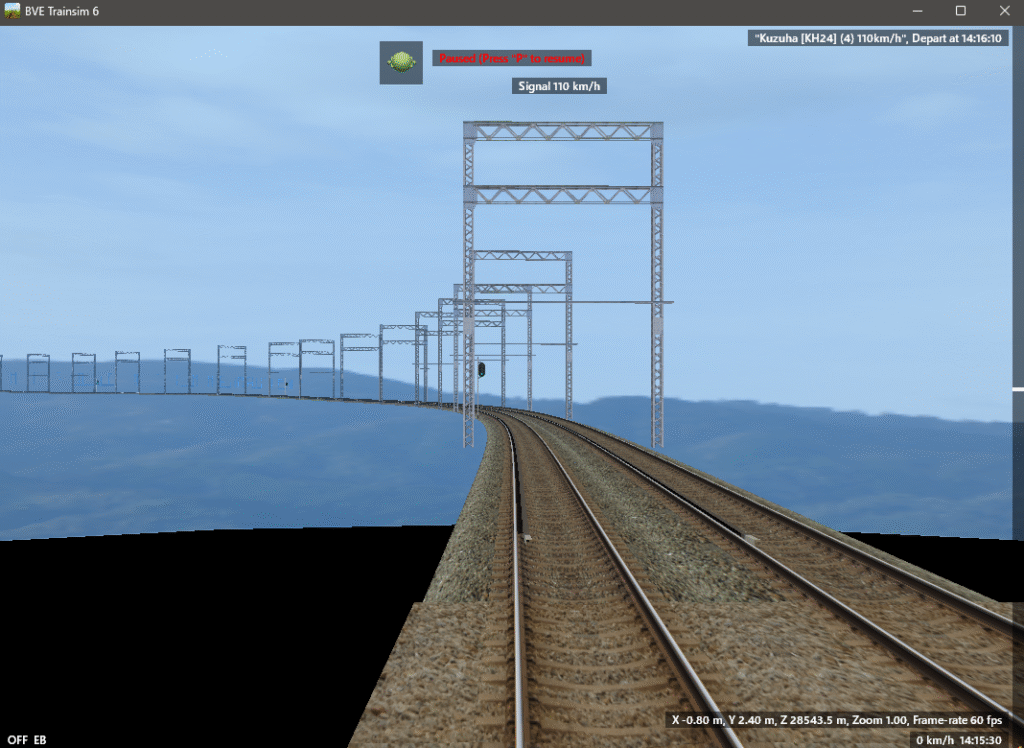

寝屋川市

寝屋川信号所

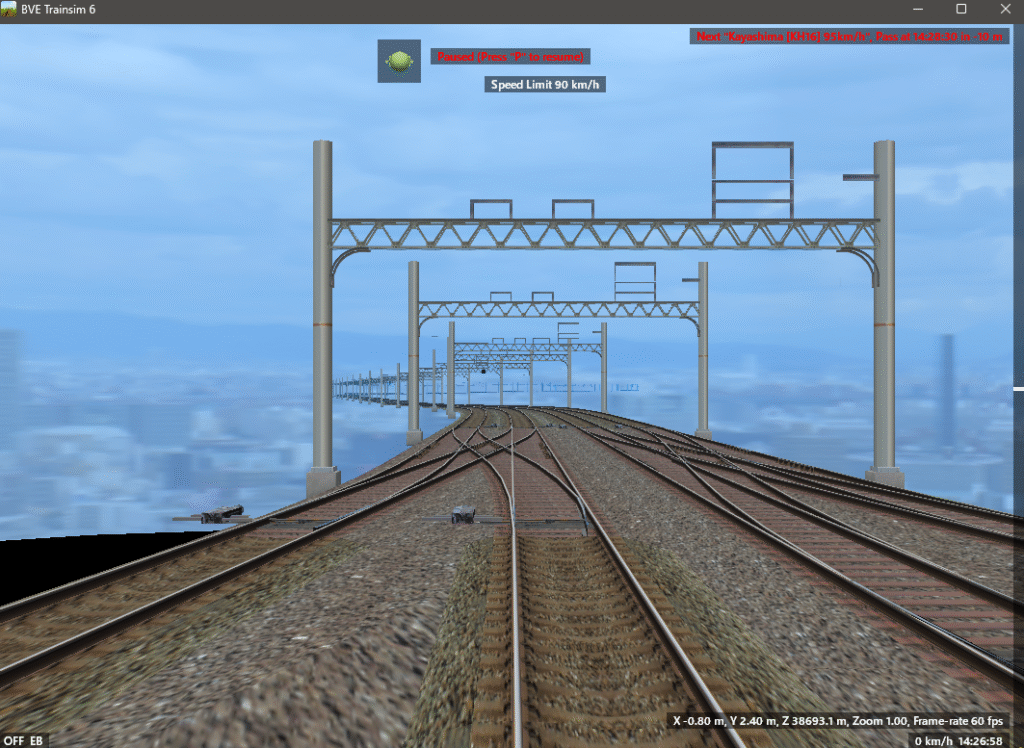

寝屋川車庫入出庫線立体交差

かなりの回数線路切り替えが行われたのでつぎはぎだらけになっています。

(1972年)地上の萱島駅から本線が高架になり入出庫線を跨ぎ、本線は地上におりて寝屋川市駅(地上)方面へ

(1977年)門真市以北は下り2線の高架線で仮営業

入出庫線立体交差は下りだけ高架萱島駅に接続し、上りは一時的に現萱島駅3番線から地上におりてそのまま寝屋川市駅に向かう線形

(1980年)門真市・大和田・萱島上手の3か所同時に線路切り替えし高架複々線完成

上り線も萱島上手から地上だったのが高架線に戻る

寝屋川信号所でA線は地上にもどり寝屋川市駅(地上)へ向かう

(1991年)寝屋川市駅高架化工事に伴い寝屋川信号所上手で仮線に移設

(1997年)上り線が入出庫線立体交差部の高架線から高架の寝屋川市駅にダイレクト接続

下り線は仮線

(1999年)下り線が高架寝屋川市駅と接続

(2002年)寝屋川信号所5番線が高架線で稼働開始 これにて寝屋川市駅付近連続立体交差事業竣工

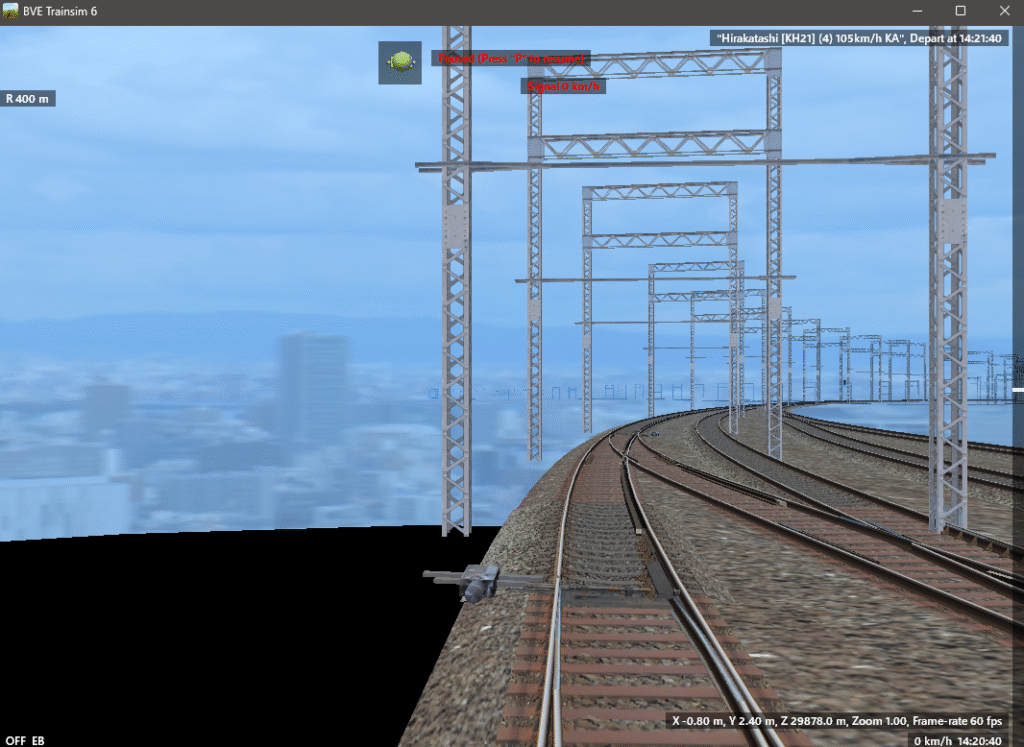

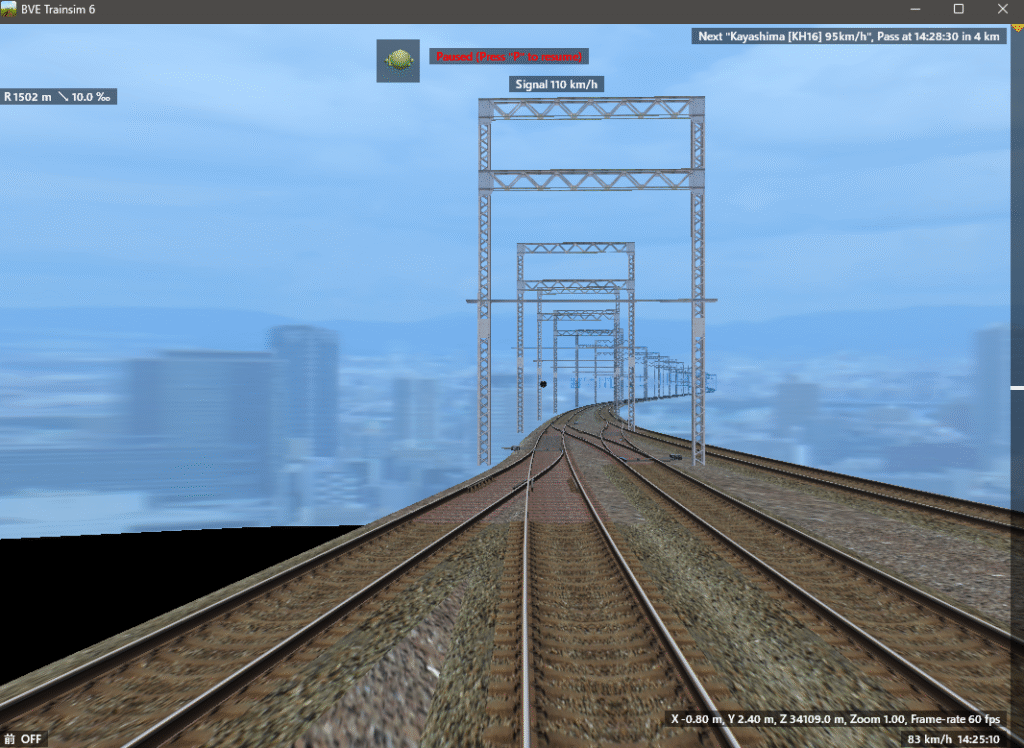

以上の経緯から、寝屋川信号所から萱島駅への接続部では勾配が2回に分かれています。

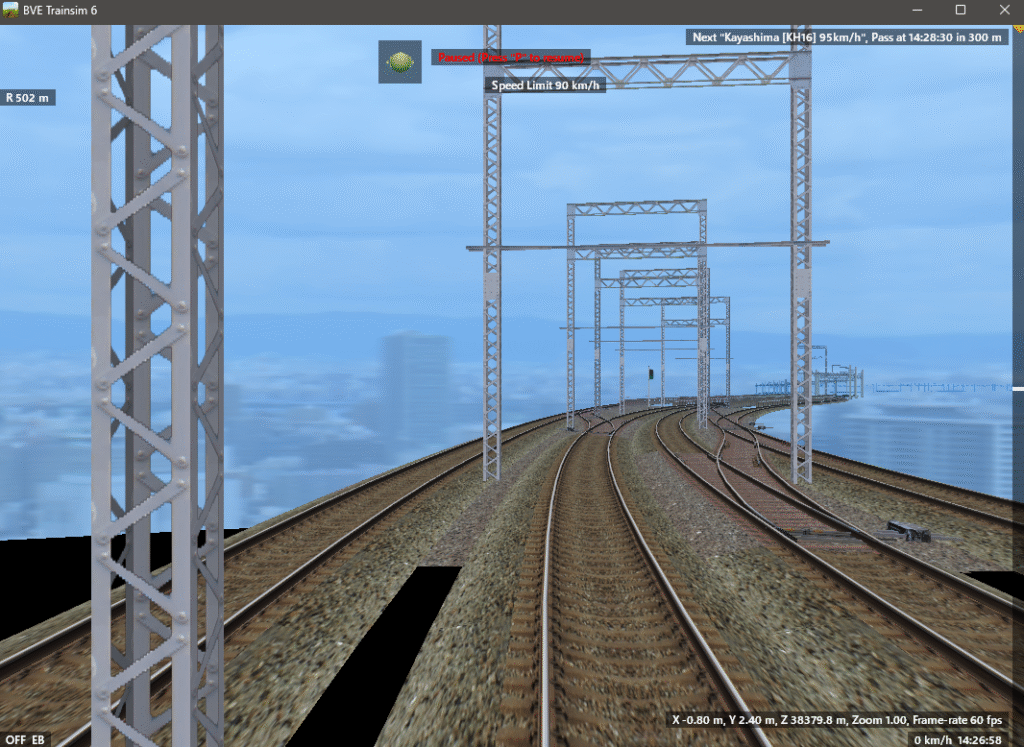

萱島駅

萱島駅下手

上り線のシーサスはもう10mくらい上手にないとあかんのですが、座標設定の時うっかりしてました

将来リニューアル時の課題てことで(いつだ???)

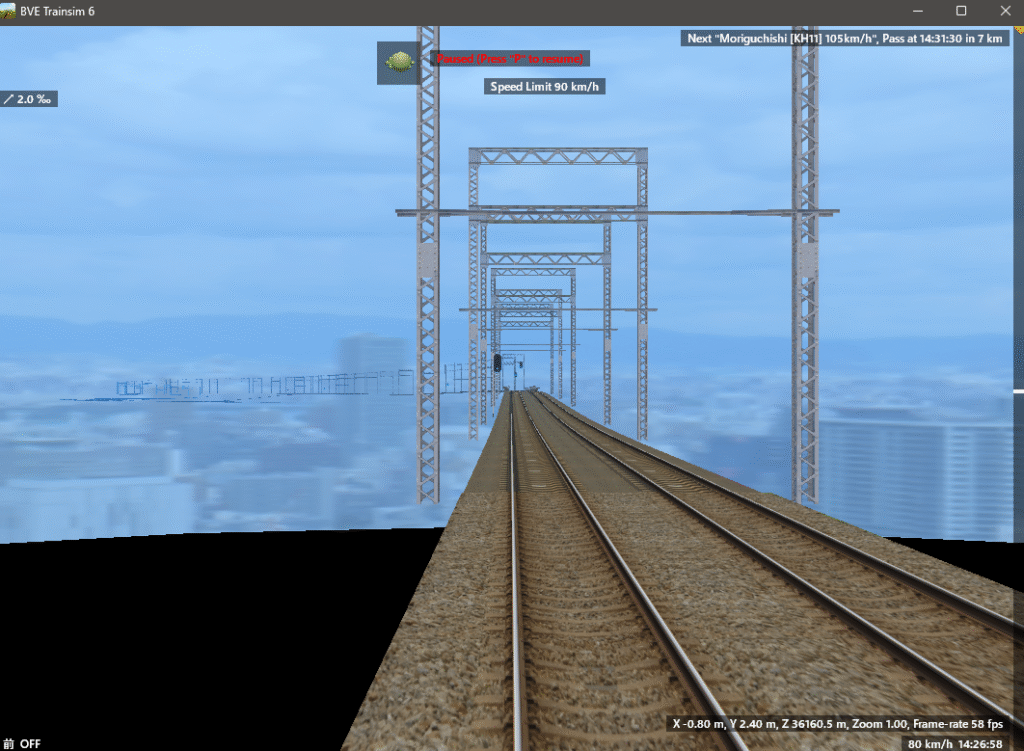

萱島-守口市

鋼橋が無いからシンプルにいきました

つづきは守口市第一場内中継付近からです

ひきつづき線路種別指定を進めていきます

粘着特性パラメータはAIに求めさせよう

Adhesion.Change(a, b, c)構文のパラメータはかつて「体感を係数に変換」で入れていました(紙のグラフに雲形定規でざっくりこんなもんやろ!と線を引いてv-μサンプルモデル適当に取り出してa,b,cを推定)が、ぶっちゃけめんどかったです。

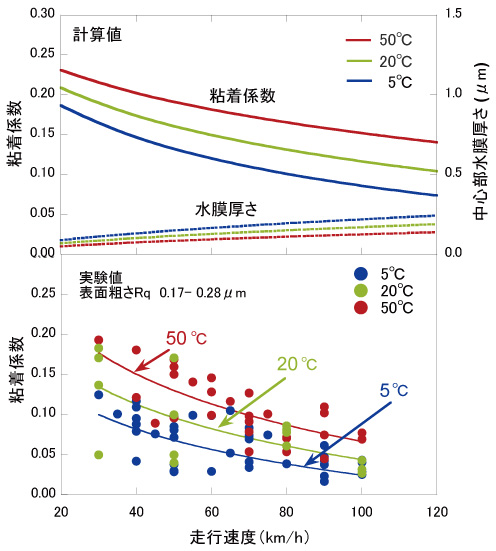

粘着特性は一般論では(財)鉄道総研レター2013.7「湿潤条件下の車輪とレール間の粘着係数に影響を及ぼす因子」図3下みたいなのがイメージをつかむには手っ取り早いかなと思います。

ベースは一般論モデルとして、そこから実現象の再現に向けて工夫します。例えば寒い日は8000系が60-70km/hくらいで空転しまくるけど起動と高速域はあまりすべらないようにv-μカーブを作る。8000系は抵抗制御で起動してから界磁位相制御で高速域まで高い加速度を維持する性能を有していますが、それが裏目になって空転することがしばしばあります(だから2代目3000系は対策されている)。0km/h,65km/h,100km/hでのμを指定してa,b,cを求めて入力すればシナリオプレイ中に「うんうん、いつも見てる空転やな」となるわけです。

AIに入れるプロンプトはこんな感じ(日本語版)「m=a*(1+bv)/(1+cv) モデルでa=0.21として、v=50のときm=0.11、v=120のときm=0.08となるb,cの値を求めてください。ただしb,cは正とします」

→「結論 b≈ 0.000133 c≈0.0138889」 (※入力する前に自分の手で検算してください)

プロンプトは書きやすいやり方(自分の言葉)に適宜変えてください。

OpenAI・Claude・Geminiに投げてみて、人に勧めてもだいじょぶそうな応答が早かったのはGeminiでしたが、私のやり方だとCopilot(OpenAI)がトータルの時間一番短かったです。人によって最適なモデルは異なると思いますが、Adhesion a,b,c推定の着地地点は概ね一致するんじゃないかなと思います。

まとめ

枚方市と萱島の作業が重かった 本作完成後は分岐器関係のストラクチャもっと簡単にまとめられないか再検討したい

だるい計算はAIに投げるのをどんどん推進して生産性をもっと高めたい

今週は外回りが多くて雲行きが怪しいですが、時間取れたらまた次の週末に手を進めます