目次

1.開始前の準備

1-1.動作環境

| BVE Trainsim | Version 5.6.5503.37333 (2015/01/25)が起動できること 5.5以前では運転できません |

|---|---|

| OS | Windows 7/8/8.1/10 |

| プロセッサ | Athlon X2 2GHz より高速な環境 |

| メモリ | 最低1GB以上の空き |

| GPU | Radeon HD 3200 より高速な環境 |

1-2.列車運転シミュレータ BVE Trainsim 5(mackoyさん作)をインストール

京阪京津線列車運転シミュレータはBVE Trainsim 5プログラムをシミュレータエンジンとして利用しています。BVE Trainsimのサイトから、最新版のBVE Trainsim 5プログラムをインストールしてください。

1-3.シナリオデータのインストーラ(EXE)実行または圧縮ファイル(ZIP)を展開

シナリオVer.1.4

- インストーラ形式(EXE,約60MB) MD5sum: 2a383739a08a076bdc504a542bf8b344

- 圧縮ファイル(ZIP,約68MB,PC操作慣れている方向け) MD5sum: 2c951e8dac00b50175ae0fc6c762d3cd

2.シミュレータの開始

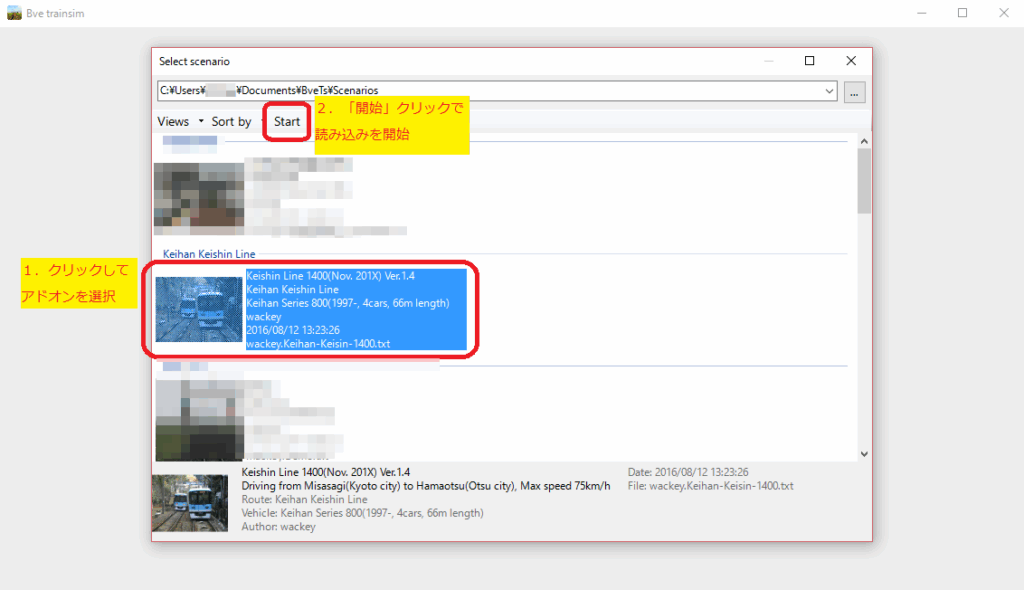

2-1.BVE Trainsimを起動し、京阪京津線アドオンをクリックして選択します。

2-2.「開始」をクリックするとアドオンの読み込みを開始します。

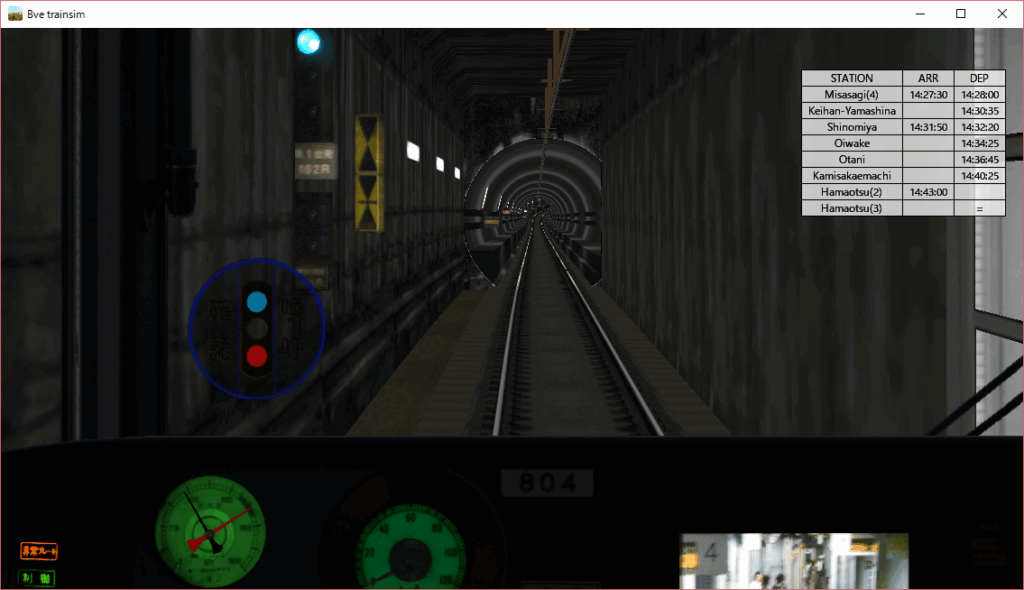

2-3.運転画面(運転台からの風景)が画面に表示されたら、シミュレータを開始できます。

3.運転方法

基本的な操作はBVE Trainsim公式サイトの運転方法をご覧ください

注意:京阪線の全車両で戸閉時にレバーサー・マスコンが「切」位置でなければ、デッドマン装置(非常ブレーキ)が作動します。

3-1.本シナリオ内の京阪電車車両特有の操作

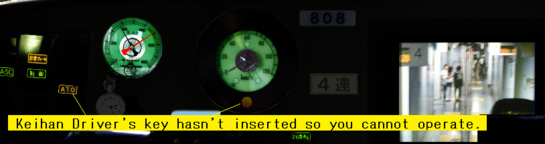

- マスコンキー

- 「5」でキーを入れます(京阪ATSが有効になります)

- 「6」でキーを抜きます(運転台の制御を無効にします)

- いずれの操作もブレーキ位置「抜取」マスコン「OFF」逆転器「切」でのみ可能です

- デッドマン復帰 ・・・ ブレーキ位置を常用最大にしてください

- ATS復帰

- 「Home」で警報停止します

- 「End」でリセットします

- いずれの操作もブレーキ位置「抜取」マスコン「OFF」逆転器「切」でのみ可能です

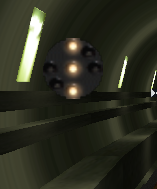

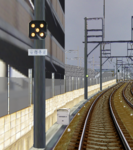

3-2.信号

制限速度

- 停止信号(赤)

- 0km/h

- 警戒信号(黄+黄)

- 25km/h(ATS照査速度30km/h)

- 注意信号(黄)

- 45km/h(ATS照査速度50km/h)

- 進行信号(青)

- 制限なし(区間最高速度)

| 停止信号 |

| 停車場構内のATS照査位置標 (赤二本線は15km/h制限) |

| 注意信号(45km/h制限) |

| 中継制限 (見通しの悪いこの先の信号が減速または注意を現示しています) |

| 中継進行 (見通しの悪いこの先の信号が進行を現示しています) |

| 進行 (区間最高速度で運転できます) |

信号外方での速度制限

信号が停止信号の場合、信号手前での制限速度があります(停止信号までに確実に止まれるよう)。

制限速度と照査速度は以下の通りです。

- 信号47m手前

- 制限15km/h(照査速度20km/h)

- 信号122m手前

- 制限25km/h(照査速度30km/h)

制限速度を超過した場合、ATS非常ブレーキが作動します。

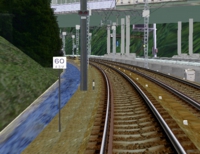

標識

| 速度制限標 上が制限速度(km/h) 下が制限区間(m)です。 |

| 速度制限解除標 |

| 停止目標 X印は全ての連結数での停止目標です |

| 停止目標 編成の連結数と一致する数字の停止目標に停車してください。 「2」とある場合、2連編成の停止目標です。 列車がホームに収まっていることを検知できない場合は扉扱いができません。 (将来実装予定) |

| 踏切を通過してよいことを知らせている灯火です。 |

| 警笛を鳴らします。 トンネル進入位置にあります。 (京津線御陵駅発車時もトンネル進入に該当します) |

| 圧力計の元空気ダメが所定範囲であることを確認します。 |

3-3.運転用装置について

※一部模擬的な再現・一時的なデータとなっている場合があります

運転台 ※全主幹制御器デッドマン装置付

| 車両 | 配置 | 方式 | 貫通扉配置 |

| 800 | 左片隅 | 前後回転型2ハンドル式 | 右片隅非常用 |

制御装置

| 車両 | 形式 | 製造 | 制御方式 | 回路 | 力行段数 | 制動段数 |

| 800 | ATR-H890-RG662A | 東洋 | VVVFインバータ制御 | 4M1C 2バンク | 31 | 31 |

主電動機

| 車両 | 形式 | 方式 | 出力(kW) | 個数/編成 |

| 800 | TDK6152-A | 三相かご型誘導 | 90 | 16/4M |

制動装置

| 車両 | 形式 | 製造 | 内容 |

| 800 | HRDA-1 | ナブテスコ | 回生制動併用 全電気指令式電磁直通空気 |

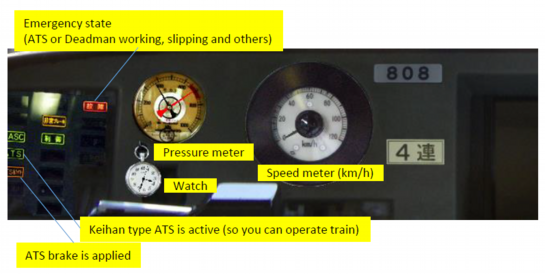

3-4.運転台の情報

- 「ATS」・・・京阪ATS電源

- 「ATO」・・・京都市交ATO電源

- 「ATS動作」・・・ATSブレーキが作動しています

- 「非常ブレーキ」・・・非常ブレーキが作動しています

- 「戸閉保安」・・・ドア開閉装置がロックされています

- 「回生」・・・回生ブレーキが発動中です

- 「故障」・・・異常状態を示します。(ATS作動、デッドマン作動、空転)

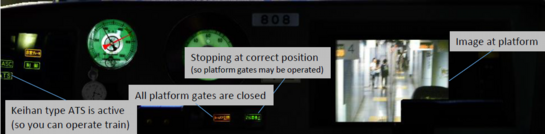

- 「定位置停止」・・・御陵駅でホームドアを開けられる位置に列車が止まっていることを示します

- 「ホームドア全閉」・・・御陵駅でホームドアが閉まりきったことを示します。発車後消灯します

御陵駅ではモニタでホームの状態を確認できます

3-5.停車直前のブレーキ操作について

Twitterのフォロワーさんからしばしばプレイ感想をいただくのですが(いつもありがとうございます)、「京津線を運転していて停車直前のブレーキ操作が難しい」というお声を特に多く頂戴しています。

「難しい」のがなんでかというと、停車直前に急激にブレーキが強くなるから、ではないでしょうか。「手前に止まってしまう」というお声をよく頂戴します。

停車直前に急激にブレーキが強くなるのは京阪800系電車のブレーキ方式によるものです。「鋳鉄制輪子」の挙動です。

圧縮空気の力で「制輪子」を車輪に押し付けることでブレーキのはたらきをする「空気ブレーキ」では、速度が下がるほどブレーキがだんだん強くなります。「鋳鉄制輪子」ではブレーキ力の変化が大きいです。

一方、回生ブレーキ(電気ブレーキ)は速度が変わってもブレーキ力はあんまり変わりません(変わりますが、その話は本題からそれるので変わらないことにさせてください)。

駅に停車するとき、はじめは回生ブレーキがはたらいています。しかし、速度が低下すると回生ブレーキがはたらかなくなるので、空気ブレーキに切り替わります。ここで急にブレーキが強くなります。停車直前に起こってるのはこんな感じのことです。

では、どうすれば止めやすいか。

空気ブレーキに切り替わるときにブレーキをゆるくします。

どう、ゆるくすればいいのか?

簡単な運転操作例を出します。

B4に入れて減速したとします。そのまま減速すると、速度が10km/hを下回ったら空気ブレーキがはたらきはじめ(カッ、カッ、カカカッ というような音が聞こえます)、5km/hを下回ったら(ドアスイッチのロック解除音が聞こえます)回 生ブレーキが切れ空気ブレーキだけになります。空気ブレーキがはたらきはじめたら徐々にブレーキをゆるめます。実際の運転を観察すると、回生ブレーキが切 れるあたりでB2までゆるめることが多いようです。B2でも減速するにしたがいどんどんブレーキが強くなるので、B1にゆるめ(かなり止まりかけのところ までB2で引っ張ることが多いです)、最後は完全にゆるめて衝撃が生じないように止めます。

B4(込めはじめ)→B4(10km/h)→B4→B3→B2(5km/h)→B1→弛メ(停車) というような流れになります。

上達のミソは、「5km/hでB2」の意識かもですね。5km/h時点でB3以上込めていると、空気ブレーキが強すぎて停車の調整がききにくいだけでなく、回生ブレーキが切れる瞬間に衝撃が生じます(実車でも衝撃がきます)。B1では弱すぎます。

この例は平坦な場所での話です。急な上り坂では1段弱く、下り坂では1段強くに合わせて練習しましょう。

だいぶざっくりと説明しました。よくわからなかったら劇場に見に来てください(=京津線乗りに来る)。

3-6.各区間の要点

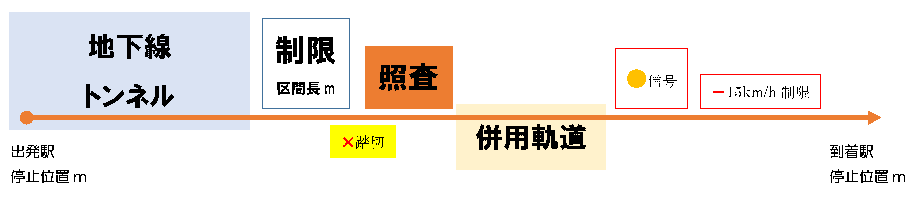

凡例:

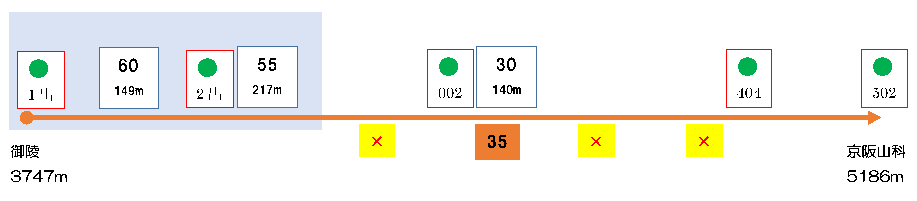

3-6-1.御陵→京阪山科

御陵駅は京都市営地下鉄東西線の駅で、地下3階からの発車になります。

始業操作(レバーサ「切」、「P0」、「非常ブレーキ」の状態で「5」キー)の後に、

「ホームドア全閉」を確認して発車します。

(実際はワンマン運転で、戸閉操作も運転士が行いますが、BVE5の仕様によりドア操作は自動で行われます)

発車後すぐの【制限60】は下り坂の先にあるので、55km/hでマスコンを「P1」に戻します。

マスコンを戻している間に勾配により60km/hまで自然加速します。

下り坂が終わるとすぐに上り坂のため「P1」定速制御しなければ自然減速してしまいます。

第2出発信号直後の【制限55】はノッチオフして自然減速で55km/hに合わせましょう。

「P1」定速制御はノッチを入れてから制御開始まで1秒ほどタイムラグがあるので、早めにノッチを入れます。

地上に出て渡り線を通過したら【制限30】のために減速します。

何の変哲もない(と言ってはなんですが、、、)地下鉄路線の直後に路面電車級の急カーブが出てくるので注意が必要です。

速度制限より手前に、目安速度が小さめの白い標識に記されているので操作の参考にしましょう。

ここで速度制限を超過した場合、ATSが作動します。

【制限30】が解除されたら、60km/hまで加速します。

安祥寺川と踏切を過ぎたあたりから停車のためにブレーキを込めます。

停止位置までの距離標識も参考に調整しましょう。

150m手前は55km/h、100m手前は45km/h、50m手前は33km/h程度で通過しましょう。

低速域でブレーキが急に強くなります。

10km/hを下回ってからは減速しながらブレーキを1段ずつ緩解し、

5km/h(回生ブレーキが切れる)でB2、

そこから微調整して停止位置に合わせます。

実際は停止後ただちに運転士がドア開操作しますが、BVE5の仕様によりドアは自動で開きます。

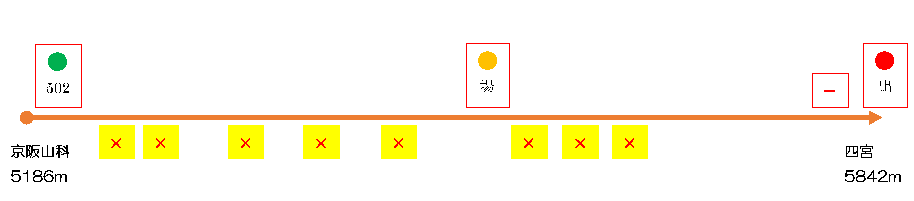

3-6-2.京阪山科→四宮

発車時に「故障」ランプが点灯するのはデッドマン装置の判定に引っかかっているからでしょう。

レバーサを「前」にするのはドアが閉まった後にしてください。

(実車ではレバーサ「切」以外、マスコン「P0」以外に入れる時はマスコンハンドルを握り続けていなければブレーキがかかるようになっていますが、

PC上での操作感を考慮してドアが閉まった瞬間のみ判定しています。Ver.1.3時点)

発車したら、55km/hまで加速します(目安では60km/hとなっていますが、ブレーキに余裕がありません)。

四宮駅場内信号は注意現示(45km/h制限)なので、余裕をもって減速します。

四宮駅出発信号は停止現示なので、信号機までに速度照査があります。

ホーム中ほどに、白地に赤線の入った標識がありますので、この標識までに15km/h以下まで減速してください。

四宮駅構内で突然ATSが作動した、というお問い合わせをたまにいただきますが、この速度照査でATSが作動したようでした。

停止位置合わせは、ホーム監視ミラーなどを利用します。

3-6-3.四宮→浜大津

4.シェア

シナリオや関係するものの魅力を身近な人と共有しましょう。

(新しい価値を生み出し人と人とを結びつけているのであれば前例のない方式でも歓迎です)

制作

- 路線データ

- わっきー

- 車両データ(ATS含)

- わっきー

- 京阪800系車両ストラクチャ RONさん (改造:わっきー)

- 京阪600形車両ストラクチャ P車解結可6連さん (改造:わっきー)

- 公開直前版動作テスト

- MP.Tさん・vvvf_vvvfさん

- BVE Trainsimプログラム

- mackoyさん

免責事項

当作品により引き起こされたあらゆる事柄について作者はその責を負わないものとします。